国立病院機構 東海北陸グループ 職員募集 児童指導員 Comedical

Recruit 児童指導員

業務内容

障害を持たれた方々(子どもから大人まで)に、

「寄り添い」、「人と人をつなぎ」、「生きること(いのち・生活・人生)を支える」そして「楽しむ」

児童指導員は、国立病院機構が担っている政策医療19分野のうち「重症心身障がい」、「神経・筋疾患(筋ジストロフィー等)」、「成育医療(小児慢性疾患等)」等の実施にあたり、それぞれの疾患により入院・入所・通所されている患者・利用者さんとそのご家族への支援を保育士とともに支援する職員(福祉職)です。

児童福祉法に基づく入所支援(指定発達支援医療機関等)や障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス(療養介護等)を提供し、患者さん・利用者さんの健全育成・福祉の増進を図っています。

また、福祉・心理・教育等の視点で、日常生活場面での直接支援からソーシャルワーク等専門的でより高度な支援活動に取り組んでおり、チーム医療において療育・福祉サービスのスペシャリスト、ジェネラリストとして、患者さん・利用者さんのQOL向上をめざし、活躍しています。

人とのふれあいやつながりを大切にし、共に喜び、共に楽しめる方を募集しています。

<主な業務>

療育・日中活動支援、生活支援、発達支援、サービス管理、相談支援

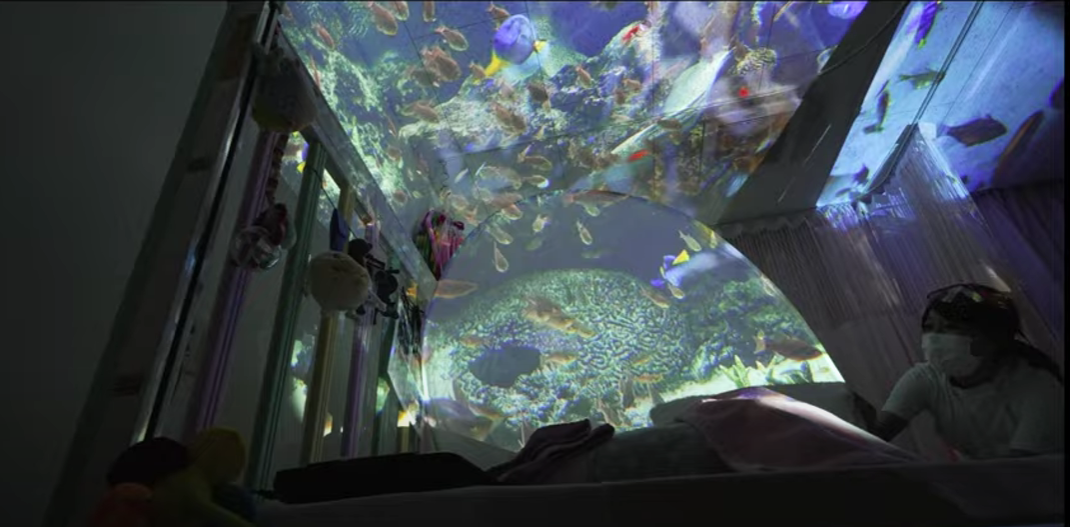

(スヌーズレン)

児童指導員の紹介動画

紹介動画

応募要項

応募要項を見る応募手続

■ 応募方法

選考に応募する方はマイナビへのエントリーが必要になります。下記リンクよりエントリーください。

マイナビ2026「独立行政法人国立病院機構東海北陸グループ」その他詳細についてはマイナビ内の採用ページをご参照ください。

■ 提出書類(A4サイズに縮尺調整したもの)

| エントリーシート | 卒業見込証明書 | 成績証明書 | 免許証(写) | |

|---|---|---|---|---|

| 免許所有者 | ○ | ○ | ||

| 免許取得見込者 | ○ | ○ | ○ |

※令和7年度追加募集に応募される方につきましては、以下より様式をダウンロードの上、

上記必要書類とあわせて東海北陸グループまで郵送してください。

履歴書

あるスタッフの一日

ある児童指導員の一日

8:30

- 8:30 出勤

- 一日の仕事のスタートです。まずは、部署内にて申し送りやミーティング等に参加し、情報共有・今日一日の動きを確認します

9:30

- 9:30 療育・日中活動支援/生活介助支援

- 個別やグループにて療育活動等を行ったり、曜日によっては生活支援として、入浴・移乗等の介助業務を行います

11:30

- 11:30 食事支援・口腔ケア

- 患者・利用者さんの食事の介助や指導等を行います。食後には、歯磨き等も行います

- 12:30 休憩

- ゆっくり休んで、午後からの活動のエネルギーチャージを行います

12:30

13:30

- 13:30 療育・日中活動支援/生活介助支援

-

個別やグループにて療育活動等を行ったり、行事活動を行います。

療育内容)

散歩、製作活動、絵本の読み聞かせ、タッチング・スキンシップ、スヌーズレン、ムーブメント、カードゲーム等。より重症な方には、看護師と共に療育等の支援も行っています。

行事内容)

誕生会、季節のイベント、コンサート、人生節目のお祝い(成人式、還暦等)、院外外出・遠足 等

16:00

- 16:00 記録、ミーティング、資料作成等

- 療育活動の様子やご家族への対応等を記録したり、1日の振り返りや部署内での情報共有、行事計画立案、個別支援計画書等作成を行います

- 17:15 退勤

- 一日お疲れさまでした!

17:15

その他(取得可能な資格、スキルアップ制度等)

教育・研修に関すること

東海北陸グループでは、機構職員としての資質向上及び専門分野の知識等向上を目指してスキルアップ研修が開催されています。各病院においては、専門分野(教育、心理、福祉、虐待防止等)の学習会、研修会等が行われています。加えて、医療分野(感染対策、医療安全等)についても適時研修・訓練等が行われ、幅広い知識や技術を身につける事ができます。

一定の経験を積むと、『サービス管理責任者』、『児童発達支援管理責任者』、

『相談支援専門員』の研修受講資格取得が可能となります。

キャリアアップについて

病棟等で患者・利用者さんへの直接支援(療育・日中活動、生活介助等)を担います。ケア方法や関わりのポイントを理解し、発達や療育の視点から、問題行動への対応や家族支援等も実践できるよう、基礎的なスキル・知識の取得と向上を目指します。

1~5年目

サービス管理責任者等の資格取得を目指します。また主任児童指導員として、療育指導室長のフォローや後輩の指導、他部門との連携、各種委員会のコアメンバー等、組織の中での管理業務を担います。

5~10年目

更に経験を重ねると、それまでの実績等により療育指導室長に昇任し、療育指導室(児童指導員・保育士)の職場長として活躍の場が広がります。障害福祉サービス事業運営、組織運営、人材育成等さまざまな管理業務や、院内外の連絡調整業務等を担います。

10年以上

先輩からのメッセージ

平成19年度採用 番 里絵

生きがいを感じることができる仕事です!

私は教育学部を卒業後、青年海外協力隊としてアフリカで活動し、帰国後は国際協力に関わる仕事をしていました。その後、長良医療センターでボランティアをした事をきっかけに、児童指導員の職を選びました。

児童指導員の仕事は、病棟での生活支援、療育活動の計画・実施、他機関との連携等、多種多様です。現在は筋ジストロフィーと重症心身障がいの患者様の病棟を担当しています。一緒にカラオケをしたり、進路の相談を受けたりする中で、自分自身も患者様から学ぶ事が多いです。

児童指導員になり8年経った今でも、自分の経験や知識不足に悩む事は多いですが、患者様の人生を豊かにしていると実感できるこの仕事に生きがいを感じています。

平成24年度採用 土屋 早紀

大変だけど、やりがいのある仕事です!

私は、大学で特別支援教育を学んだことがきっかけで、児童指導員を志望しました。

現在、重症心身障害児・者病棟を担当しています。業務内容としては、日常生活の支援や療育活動支援、行事の企画・運営、家族及び成年後見人・行政等との連絡・調整、在宅支援として短期入所の受入・連絡・調整等をしています。仕事は多岐にわたり、失敗することも多く、また時間に追われて大変なこともありますが、入所者様との日々の関わりの中で、楽しく感じることもたくさんあります。これまでできなかったことができるようになる等の入所者様の変化を近くで見ることができたり、笑顔が見られたりすることに、とても喜びを感じています。また短期入所を利用していただくことで、重症心身障害児・者の在宅で生活してみえる方のご家族に喜んでいただけると、やりがいを感じます。

大変なところはありますがおもしろい仕事を、ぜひ一緒にやっていきましょう!

令和4年度採用 西村 ひな

患者様との関わりの大切さを実感できる仕事です。

私は大学で子ども福祉について学んだことをきっかけに児童指導員を志望しました。現在は筋ジストロフィー病棟に配属されています。業務内容は療育予定の立案・実施、福祉機関との連絡・調整、患者様の日常生活支援等です。患者様に病棟での生活をより楽しく快適に過ごしていただけるよう心がけて支援するなかで、私自身も患者様との会話や療育を通してたくさんの元気と笑顔をいただいています。 児童指導員の仕事は多岐にわたり大変なこともたくさんありますが、毎日患者様と関わることができるこの仕事は、とても楽しくやりがいを感じています。今後も患者様との関わりを楽しみながら、よりよい生活のために児童指導員として頑張っていきます。

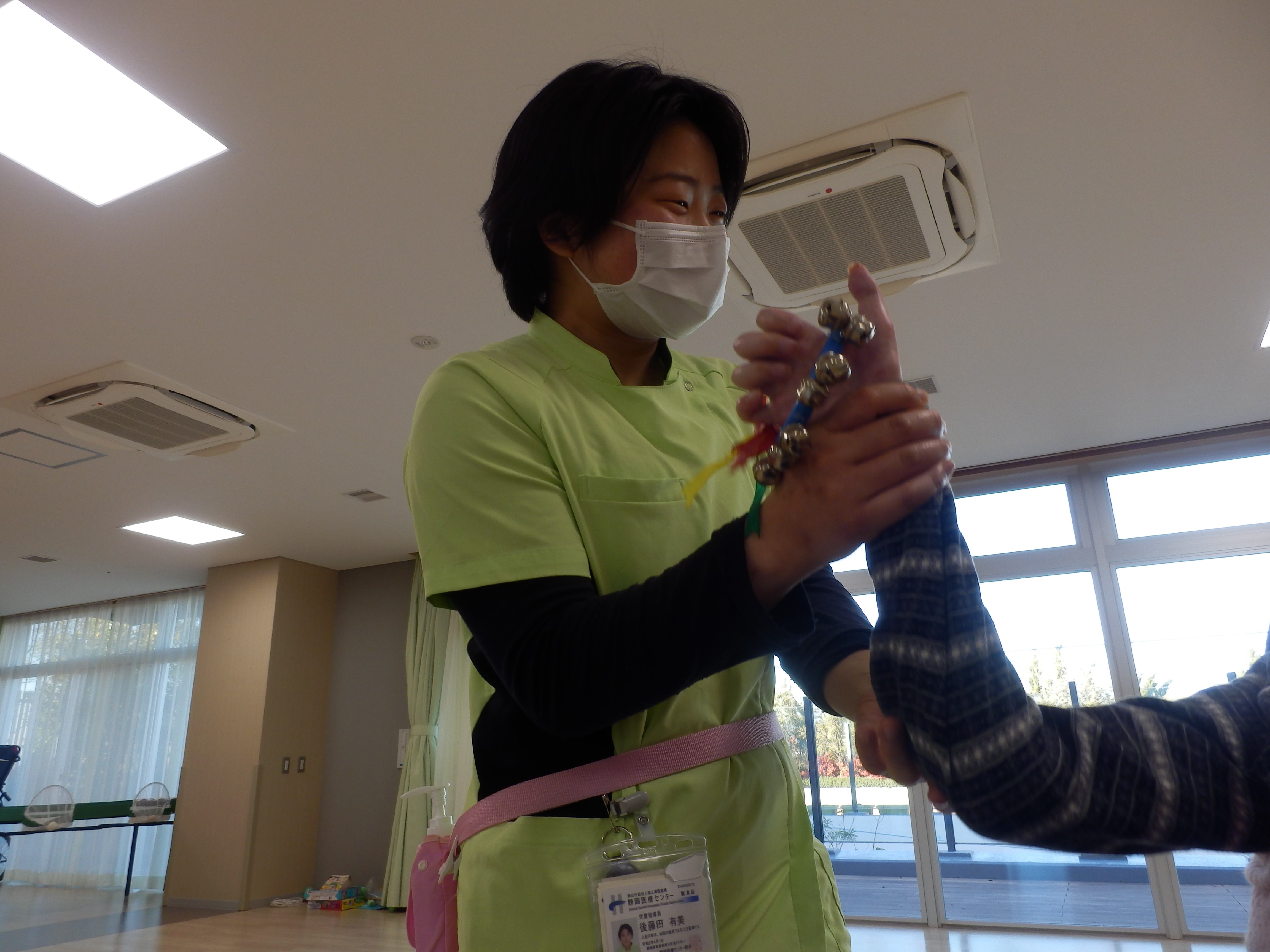

令和2年度採用 後藤田 有美

笑顔のループ

私は重症心身障害児者病棟で児童指導員として働いています。普段は保育士さんと一緒に療育活動、行事やそれに伴う準備、日々の生活支援を行なっています。また短期入所の受け入れも業務の一つとして担っています。

採用年度が新型コロナウイルス流行時期だったため、外出行事やご家族やボランティアさんも参加される大勢での行事をまだ経験できていません。感染拡大防止のため入所者様にとってはいろいろと我慢を強いられる生活かもしれませんが、今は少しでも楽しく日常を過ごしてもらえるように院内行事を増やしたり、個人的には挨拶や声かけを意識して関わったりしています。

朝、病棟で挨拶をして笑顔で応答してもらったり、療育活動や行事を楽しんでいる姿を拝見したりするとこちらも自然と楽しく過ごせる、そんな職場です。